호몰로지 대수학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

호몰로지 대수학은 1800년대 위상수학에서 시작되어 1940년대 Ext 함자 및 Tor 함자 연구를 통해 독립적인 학문으로 발전했다. 주요 개념으로는 사슬 복합체, 호몰로지, 완전열, 아벨 범주, 유도 함자, 스펙트럼 열 등이 있으며, 다섯 보조정리, 뱀 보조정리, 지그재그 보조정리와 같은 주요 정리가 있다. 대수적 위상수학, 대수기하학, 군론, 표현론, 정수론 등 다양한 분야에 응용되며, 특히 층 코호몰로지는 대수기하학 연구에 필수적이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 호몰로지 대수학 - 미분 등급 대수

미분 등급 대수는 체 위의 등급 대수와 미분의 순서쌍으로, 대수적 위상수학 및 호모토피 이론에서 활용되며, 등급 대수에 차수, 라이프니츠 규칙, 멱영성을 만족하는 미분을 추가하여 정의됩니다. - 호몰로지 대수학 - 가환 그림

가환 그림은 대상, 사상, 경로 또는 합성으로 이루어진 구조로, 대수학에서 사상의 종류를 화살표 기호로 나타내고 점선 화살표로 사상의 존재성을 표시하며, 부분 다각형 그림이 가환적일 때 전체 그림이 가환적이라고 정의되고, 범주론에서 함자로 해석되며 호몰로지 대수학에서 사상의 성질 증명에 활용된다. - 수학 - 회귀 분석

회귀 분석은 종속 변수와 하나 이상의 독립 변수 간의 관계를 모델링하고 분석하는 통계적 기법으로, 최소 제곱법 개발 이후 골턴의 연구로 '회귀' 용어가 도입되어 다양한 분야에서 예측 및 인과 관계 분석에 활용된다. - 수학 - 수학적 최적화

수학적 최적화는 주어진 집합에서 실수 또는 정수 변수를 갖는 함수의 최댓값이나 최솟값을 찾는 문제로, 변수 종류, 제약 조건, 목적 함수 개수에 따라 다양한 분야로 나뉘며 여러 학문 분야에서 활용된다.

| 호몰로지 대수학 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 분야 | 수학 |

| 하위 분야 | 대수학, 위상수학 |

| 연구 대상 | 사슬 복합체, 호몰로지, 코호몰로지 |

| 주요 개념 | 사슬 사상 단사 대상 사영 대상 유도 함자 Ext 함자 Tor 함자 스펙트럼 열 |

| 역사적 맥락 | |

| 기원 | 19세기 후반, 조합론적 위상수학 |

| 주요 인물 | 앙리 푸앵카레 에미 뇌터 사무엘 에일렌베르크 앙리 카르탕 장-루이 베르디에 다니엘 퀼렌 |

| 주요 응용 분야 | |

| 응용 분야 | 대수적 위상수학 대수기하학 가환대수학 표현론 K이론 정수론 이론물리학 |

| 관련 개념 | |

| 관련 개념 | 사슬 복합체 호몰로지 코호몰로지 유도 함자 Ext 함자 Tor 함자 스펙트럼 열 아벨 범주 삼각 범주 도출 범주 시지기 |

| 참고 문헌 | |

| 참고 문헌 | (영어) Cartan, Henri; Eilenberg, Samuel (1956). _Homological Algebra_. Princeton Mathematical Series. 19. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-04991-5. (영어) Gelfand, Sergei I.; Manin, Yuri I. (2003). _Methods of Homological Algebra_. Springer Monographs in Mathematics (Second ed.). Berlin: Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-43583-9. MR 1950477. (영어) Weibel, Charles A. (1994). _An introduction to homological algebra_. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. 38. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-55987-8. MR 1269324. OCLC 36131259. |

2. 역사

호몰로지 대수학은 1800년대에 대수적 위상수학의 한 분야로서 기본적인 형태의 연구가 시작되었다. 1940년대에 이르러 Ext 함자와 Tor 함자와 같은 대상에 대한 연구가 이루어지면서 독립적인 학문 분야로 발전하였다.[1][2]

이후 호몰로지 대수학을 일정한 기초 위에 체계적으로 정립하려는 여러 시도가 있었다. 대략적인 발전 경과는 다음과 같다.

- 카르탕–에일렌버그: 1956년에 출판된 저서 Homological Algebra영어에서 사영 분해와 단사 가군 분해를 사용하여 호몰로지 대수학의 기초를 다졌다.

- 'Tohoku' 접근법: 그로텐디크가 1957년 도호쿠 수학 잡지(Tohoku Mathematical Journal)에 발표한 유명한 논문에서 제시된 방식이다. 이 논문에서는 아벨 범주의 개념을 도입하여 층 이론 등을 포함하는 더 넓은 범위에서 호몰로지 대수학을 다룰 수 있게 하였다.

- 유도 범주: 그로텐디크와 Jean-Louis Verdier영어에 의해 발전된 개념으로, 베르디에의 1967년 학위 논문에서 본격적으로 다루어졌다. 유도 범주는 많은 현대 이론에서 사용되는 triangulated category영어의 중요한 예시이다.

이러한 발전 과정은 초기 계산 가능성에 중점을 둔 접근 방식에서 점차 이론의 일반성을 추구하는 방향으로 나아갔다.

계산을 위한 강력한 도구로는 스펙트럼 열이 있다. 이는 특히 카르탕-에일렌버그나 Tohoku 접근 방식에서 두 함자의 합성에 대한 유도 함자를 계산하는 데 필수적이었다. 유도 범주의 관점에서는 스펙트럼 열의 중요성이 다소 줄어들었지만, 구체적인 계산이 필요할 때는 여전히 중요한 역할을 한다.

한편, 코호몰로지 이론을 torsor영어 개념으로 확장하려는 '비가환' 이론에 대한 시도도 이루어지고 있으며, 이는 갈루아 코호몰로지 등에서 중요하게 다루어진다.

3. 주요 개념

호몰로지 대수학은 대수적 위상수학 분야에서 시작되었으며, 이 분야에서 매우 중요한 역할을 한다. 이 학문은 위상 공간뿐만 아니라 층, 군, 환, 리 대수 등 다양한 수학적 대상에 대한 호몰로지와 코호몰로지를 정의하는 데 핵심적인 도구를 제공한다. 특히, 층 코호몰로지는 현대 대수기하학 연구에 없어서는 안 될 중요한 개념으로 자리 잡았다.

호몰로지 대수학의 중심에는 '''사슬 복합체'''와 이로부터 파생되는 '''호몰로지 군'''의 개념이 있다. 사슬 복합체는 특정 조건을 만족하는 아벨 군 또는 가군들과 그 사이의 준동형사상(미분)으로 이루어진 대수적 구조이며, 호몰로지 군은 이 복합체의 구조, 특히 '구멍'과 같은 정보를 포착한다. 사슬 복합체와 호몰로지 군에 대한 자세한 내용은 아래 문단에서 다룬다.

철학적으로 호몰로지 대수학은, 특정 수학적 대상(위상 공간, 단순 복합체, 가군 등)에 대응하는 사슬 복합체가 대상에 대한 풍부한 대수적 정보를 담고 있으며, 그중 호몰로지 군이 가장 직접적으로 접근 가능한 정보임을 보여준다. 기술적인 측면에서 호몰로지 대수학은 이러한 사슬 복합체를 다루고 그 정보를 추출하는 다양한 도구를 제공한다. 주요 연구 방향은 다음과 같다.

- 두 수학적 대상 ''X'', ''Y''와 그 사이의 사상 ''f''가 주어졌을 때, ''f''가 ''X''와 ''Y''의 사슬 복합체 및 호몰로지 군 사이에 어떤 관계를 유도하는지 연구한다. 이는 여러 대상과 사상들의 복잡한 관계로 확장될 수 있으며, 범주론적 관점에서는 다양한 사슬 복합체 구성 방법과 그 호몰로지의 함자적 성질을 탐구하는 것이다.

- 하나의 대상 ''X''가 여러 방식으로 표현될 수 있거나(예: 위상 공간을 삼각 분할하여 단순 복합체로 표현), 사슬 복합체 를 구성할 때 특정 선택(예: 기저 선택)이 필요할 수 있다. 호몰로지 대수학은 이러한 표현이나 선택의 변화가 사슬 복합체와 그 호몰로지에 미치는 영향을 분석한다. 일반적으로 복합체 자체는 표현 방식에 따라 달라질 수 있지만, 그 호몰로지 군 는 표현 방식과 무관하게 결정되는 경우가 많으며, 이는 ''X''의 중요한 불변량으로 작용한다.

3. 1. 사슬 복합체와 호몰로지

사슬 복합체의 개념은 호몰로지 대수학에서 핵심적인 역할을 한다. 추상적인 사슬 복합체는 아벨 군과 군 준동형사상의 수열 로, 연속된 두 사상의 합성이 0이라는 성질, 즉 을 만족한다.:

여기서 ''C''''n''의 원소는 ''n''-사슬(''n''-chain)이라 불리고, 준동형사상 ''d''''n''은 경계 사상(boundary map) 또는 미분(differential)이라고 한다. 사슬 군(''chain group'') ''C''''n''은 추가적인 구조, 예를 들어 고정된 환 ''R'' 위의 벡터 공간 또는 가군 구조를 가질 수 있으며, 이 경우 미분 ''d''''n''은 해당 구조를 보존하는 선형 사상 또는 ''R''-가군 준동형사상이어야 한다.

모든 사슬 복합체는 두 종류의 중요한 부분군들을 정의한다. 하나는 사이클(cycle) 군 ''Z''''n'' = Ker ''d''''n''이고, 다른 하나는 경계(boundary) 군 ''B''''n'' = Im ''d''''n''+1이다. 여기서 Ker ''d''''n''은 ''d''''n''의 핵이고 Im ''d''''n''+1은 ''d''''n''+1의 상이다. 조건 때문에 항상 관계가 성립한다. 즉, 모든 경계는 사이클이다.

:

아벨 군의 부분군은 자동으로 정규 부분군이므로, ''n''번째 호몰로지 군(''n''th homology group) ''H''''n''(''C'')을 ''n''-사이클 군 ''Z''''n''을 ''n''-경계 군 ''B''''n''으로 나눈 몫군으로 정의할 수 있다.

:

호몰로지 군 ''H''''n''(''C'')는 사슬 복합체 ''C''•의 구조적 특징, 특히 '구멍'에 대한 정보를 담고 있다. 만약 모든 호몰로지 군이 0이면, 즉 모든 사이클이 경계라면( for all ''n''), 그 사슬 복합체를 비순환(acyclic) 또는 완전열(exact sequence)이라고 부른다.

사슬 복합체는 대수학과 대수적 위상수학의 여러 분야에서 나타난다.

- ''X''가 위상 공간일 때, 표준 ''n''-단순체에서 ''X''로의 연속 사상들의 형식적인 선형 결합으로 특이 사슬 ''C''''n''(''X'') 복합체를 구성할 수 있다. 이 복합체의 호몰로지 군은 특이 호몰로지라 불리며, 위상 공간 ''X''의 중요한 불변량이다.

- ''K''가 단순 복합체일 때, ''K''의 ''n''-단순체들의 형식적인 선형 결합으로 단순 사슬 ''C''''n''(''K'') 복합체를 구성할 수 있다.

- 아벨 군 ''A''가 생성원과 관계식 ''A'' = ''F''/''R'' (''F''는 자유 아벨 군, ''R''은 관계 부분군)으로 표현될 때, ''C''1(''A'') = ''R'', ''C''0(''A'') = ''F'', 그 외 ''C''''n''(''A'') = 0으로 정의하여 사슬 복합체를 만들 수 있다.

이러한 다양한 상황에서 정의된 사슬 복합체의 호몰로지 군은 원래의 수학적 대상(위상 공간 ''X'', 단순 복합체 ''K'', 아벨 군 ''A'' 등)의 구조를 반영하는 중요한 정보를 제공한다.

3. 2. 완전열

군론의 문맥에서, 군과 군 준동형의 열:

이 주어졌을 때, 각 준동형의 상(image)이 다음 준동형의 핵(kernel)과 같다면 이 열을 '''완전열'''(exact sequence)이라고 한다.

:

이때 군과 준동형의 열은 유한한 길이를 가질 수도 있고, 무한한 길이를 가질 수도 있다.

비슷한 정의는 다른 종류의 대수적 구조에서도 적용될 수 있다. 예를 들어, 벡터 공간과 선형 사상의 완전열, 또는 가군과 가군 준동형의 완전열 등이 있다. 더 일반적으로, 완전열의 개념은 핵과 여핵을 가진 모든 범주에서 의미를 가진다.

완전열 중에서 가장 흔하게 나타나는 형태는 '''짧은 완전열'''(short exact sequence)이다. 이는 다음과 같은 형태를 가진 완전열을 말한다.

:

여기서 는 단사 사상이고 는 전사 사상이다. 이 경우, 는 의 부분 대상으로 볼 수 있으며, 이에 대응하는 몫은 와 동형이다.

:

(여기서 이다.)

아벨 군의 짧은 완전열은 다섯 개의 항을 가진 완전열로 표현할 수도 있다.

:

여기서 0은 자명군이나 0차원 벡터 공간과 같은 영 대상을 나타낸다. 양 끝에 0을 배치함으로써 가 단사 사상이고 가 전사 사상임을 명확히 할 수 있다.

'''긴 완전열'''(long exact sequence)은 자연수로 번호가 매겨진 완전열을 의미한다.

세 개의 체인 복합체 와 그들 사이의 두 사상 로 이루어진 삼중항이 주어졌을 때, 만약 모든 에 대해 다음 열이 아벨 군의 짧은 완전열이라면,

:

이 삼중항을 '''완전 삼중항'''(exact triple) 또는 '''복합체의 짧은 완전열'''(short exact sequence of complexes)이라고 부르며, 다음과 같이 표기한다.

:

이는 정의에 따라 각 이 단사 사상이고, 이 전사 사상이며, 임을 의미한다.

지그재그 보조정리라고도 불리는 호몰로지 대수학의 기본 정리 중 하나에 따르면, 복합체의 짧은 완전열이 주어지면 다음과 같은 '''호몰로지의 긴 완전열'''이 존재한다.

:

여기서 의 호몰로지 군들은 순환적으로 연결되며, 은 와 에 의해 결정되는 준동형으로 '''연결 준동형'''(connecting homomorphism)이라고 불린다. 이 정리를 위상 기하학에 적용하면 마이어-비토리스 완전열과 상대 호몰로지의 긴 완전열과 같은 결과를 얻을 수 있다.

3. 3. 아벨 범주

수학에서 '''아벨 범주'''(abelian category)는 사상과 대상을 더할 수 있으며, 핵과 여핵이 존재하고 바람직한 성질을 가진 범주이다. 아벨 범주의 대표적인 예시는 아벨 군의 범주 '''Ab'''이다.이 이론은 알렉산더 그로텐디크가 여러 코호몰로지론을 통합하려는 시도에서 시작되었다. 아벨 범주는 닐스 아벨의 이름을 따서 명명되었다.

아벨 범주는 매우 안정적인(stable) 범주로, 예를 들어 정칙 범주이며 뱀의 보조정리를 만족한다. 또한, 아벨 범주의 클래스는 여러 범주론적 구성 아래에서 닫혀 있다. 예를 들어, 아벨 범주의 사슬 복합체의 범주나, 작은 범주에서 아벨 범주로 가는 함자의 범주 역시 아벨 범주이다. 이러한 안정성 덕분에 아벨 범주는 호몰로지 대수학 및 그 이상의 분야에서 필수적으로 사용되며, 대수기하학, 코호몰로지, 그리고 순수 범주론 등에서 중요한 응용 분야를 가지고 있다.

구체적으로, 어떤 범주가 '''아벨 범주'''가 되기 위한 조건은 다음과 같다.

3. 4. 유도 함자

두 아벨 범주 '''A'''와 '''B''' 사이의 공변 좌 완전 함자 ''F'' : '''A''' → '''B'''가 주어졌다고 가정하자. 만약 0 → ''A'' → ''B'' → ''C'' → 0가 '''A'''에서 짧은 완전열이면, ''F''를 적용하면 완전열 0 → ''F''(''A'') → ''F''(''B'') → ''F''(''C'')가 생성된다. 이때 이 짧은 완전열을 오른쪽으로 계속 연장하여 긴 완전열을 만드는 방법을 생각할 수 있다. 엄밀히 말하면, 주어진 완전열을 오른쪽으로 계속 연장하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있다. 그러나 '''A'''가 충분히 좋은 성질을 가진다면, 이를 수행하는 표준적인 방법이 존재하며, 이는 ''F''의 오른쪽 유도 함자 (right derived functor)에 의해 주어진다.모든 정수 ''i''≥1에 대해, 함자 ''RiF'': '''A''' → '''B'''가 존재하며, 위의 짧은 완전열은 다음과 같은 긴 완전열로 이어진다:

0 → ''F''(''A'') → ''F''(''B'') → ''F''(''C'') → ''R''1''F''(''A'') → ''R''1''F''(''B'') → ''R''1''F''(''C'') → ''R''2''F''(''A'') → ''R''2''F''(''B'') → ... .

이 긴 완전열로부터, ''F''가 완전 함자인 것과 ''R''1''F'' = 0인 것이 동치임을 알 수 있다. 따라서 어떤 의미에서 ''F''의 오른쪽 유도 함자는 ''F''가 완전 함자로부터 "얼마나 떨어져 있는가"를 측정하는 척도라고 볼 수 있다.

마찬가지로, 우 완전 함자에 대해서는 왼쪽 유도 함자 (left derived functor) ''LiF''를 정의하여 짧은 완전열을 왼쪽으로 확장하는 긴 완전열을 만들 수 있다.

유도 함자의 중요한 예시로는 Ext 함자와 Tor 함자가 있다.

=== Ext 함자 ===

''R''을 환이라고 하고 Mod''R''을 ''R'' 위의 가군의 범주라고 하자. Mod''R''의 대상 ''B''를 고정하고, ''A''를 Mod''R''의 또 다른 대상으로 할 때, 함자 ''T''(''B'') = Hom''R''(''A,B'')를 정의하자. 이 함자 ''T''는 좌 완전 함자이므로, 그 오른쪽 유도 함자 ''RnT''를 가진다. Ext 함자는 이 유도 함자로 정의된다.

:

Ext 함자는 ''B''의 단사 분해 (injective resolution)

:

를 이용하여 계산할 수 있다. 이 분해에 Hom''R''(''A'', –)를 적용하여 얻는 복합체

:

의 코호몰로지가 바로 (''RnT'')(''B'') = Ext''R''''n''(''A'',''B'')이다. (단, ''n''=0일 때의 코호몰로지는 Hom''R''(''A,B'') 자체이며, 이는 복합체 계산에서는 제외된다.)

다른 방법으로는, ''B''를 고정하고 함자 ''G''(''A'')=Hom''R''(''A,B'')를 생각할 수 있다. 이 함자는 반변 좌 완전 함자이며, 마찬가지로 오른쪽 유도 함자 ''RnG''를 가진다. 이를 이용하여 Ext 함자를 다음과 같이 정의할 수도 있다.

:

이 경우, ''A''의 사영 분해 (projective resolution)

:

를 이용한다. 이 분해에 Hom''R''(–, ''B'')를 적용하여 얻는 복합체

:

의 코호몰로지가 (''RnG'')(''A'') = Ext''R''''n''(''A'',''B'')이다. (마찬가지로 ''n''=0 경우인 Hom''R''(''A,B'')는 계산에서 제외된다.)

이 두 가지 방법으로 계산된 Ext 함자는 서로 동형임이 알려져 있으므로, 계산의 편의에 따라 어느 방법을 사용해도 좋다.

=== Tor 함자 ===

환 ''R''이 주어졌을 때, ''R''-'''Mod'''를 좌 ''R''-가군의 범주로, '''Mod'''-''R''을 우 ''R''-가군의 범주로 표기하자. (''R''이 가환환이면 두 범주는 같다.) ''R''-'''Mod'''의 가군 ''B''를 고정한다. '''Mod'''-''R''의 대상 ''A''에 대해 함자 ''T''(''A'') = ''A''⊗''R''''B''를 정의하자. 여기서 ⊗''R''는 텐서곱을 나타낸다. 이 함자 ''T''는 '''Mod'''-''R''에서 아벨 군의 범주 '''Ab'''로 가는 오른쪽 완전 함자이다. (''R''이 가환환일 경우, '''Mod'''-''R''에서 '''Mod'''-''R''로 가는 오른쪽 완전 함자이다.) 따라서 그 왼쪽 유도 함자 ''LnT''가 정의된다. Tor 함자는 이 유도 함자로 정의된다.

:

Tor 함자는 ''A''의 사영 분해

:

를 이용하여 계산할 수 있다. 이 분해에서 ''A'' 항을 제거하고 각 항에 ''B''를 텐서곱하여 얻는 복합체

:

의 호몰로지가 바로 (''LnT'')(''A'') = Tor''n''''R''(''A'',''B'')이다. (단, ''n''=0일 때의 호몰로지는 ''A''⊗''R''''B'' 자체이며, 이는 복합체 계산에서는 제외된다.)

마찬가지로, ''A''를 고정하고 ''B''에 대한 함자 ''A''⊗''R''– 를 생각하여 ''B''의 사영 분해를 이용하여 Tor 함자를 계산할 수도 있으며, 두 결과는 동형이다.

3. 5. 스펙트럼 열

아벨 범주(예: 환 위의 가군 범주)를 고정하자. '''스펙트럼 열'''(spectral sequence)은 복잡한 계산을 수행하는 데 사용되는 도구로, 음이 아닌 정수 ''r''0와 다음 세 가지 요소로 구성된다.# 모든 정수 ''r'' ≥ ''r''0에 대해, 대상 ''Er''. 이를 '시트'(sheet), '페이지'(page) 또는 '항'(term)이라고도 부른다.

# ''dr'' ∘ ''dr'' = 0을 만족하는 자기 사상 ''dr'' : ''Er'' → ''Er''. 이를 '경계 사상'(boundary map) 또는 '미분'(differential)이라고 한다.

# ''dr''에 대한 ''Er''의 호몰로지 ''H''(''Er'')와 ''Er+1'' 사이의 동형 사상.

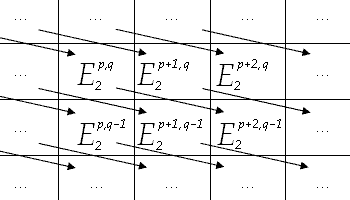

이중 등급(doubly graded) 스펙트럼 열은 많은 정보를 담고 있지만, 구조를 명확히 보여주는 일반적인 시각화 기법이 있다. 세 개의 지표 ''r'', ''p'', ''q''를 사용한다. 각 ''r''에 대해 그래프 용지 한 장을 생각할 수 있다. 이 용지에서 ''p''는 가로 방향, ''q''는 세로 방향을 나타낸다. 각 격자점에는 대상 가 위치한다.

''n'' = ''p'' + ''q''는 스펙트럼 열에서 중요한 또 다른 지표이다. ''n''은 각 시트(sheet)를 가로질러 북서쪽에서 남동쪽으로 대각선 방향으로 나타난다. 호몰로지 경우, 미분 ''dr''은 이중 차수(−''r'', ''r'' − 1)를 가지므로 ''n''을 1만큼 감소시킨다. 코호몰로지 경우, 미분은 ''n''을 1만큼 증가시킨다. ''r''이 0일 때, 미분은 대상을 한 칸 아래 또는 위로 이동시키는데, 이는 체인 복합체의 미분과 유사하다. ''r''이 1일 때, 미분은 대상을 한 칸 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동시킨다. ''r''이 2일 때, 미분은 체스의 나이트의 움직임과 같이 대상을 이동시킨다. 더 큰 ''r''의 경우, 미분은 일반화된 나이트의 움직임처럼 작용한다.

4. 주요 정리

호몰로지 대수학에는 여러 중요한 정리들이 있으며, 이들은 아벨 범주나 군의 범주 등 다양한 대수적 구조를 다룰 때 유용하게 사용된다. 대표적인 정리들은 다음과 같다.

- 다섯 보조정리: 특정 조건을 만족하는 가환 그림에서, 두 행이 완전열이고 양 끝의 수직 사상과 주변 사상들의 성질(동형 사상, 전사 사상, 단사 사상)이 주어졌을 때, 가운데 수직 사상 역시 동형 사상임을 보이는 정리이다.

- 뱀 보조정리: 아벨 범주에서 특정 가환 다이어그램의 행들이 완전열일 때, 각 세로 방향 사상의 커널과 코커널들을 연결하는 새로운 완전열이 존재함을 보이는 정리이다. 이 정리는 사상들 간의 관계를 파악하는 데 중요한 도구로 사용된다.

4. 1. 다섯 보조정리

임의의 아벨 범주 (예: 아벨 군의 범주 또는 주어진 체 위의 벡터 공간의 범주) 또는 군의 범주에서 다음 가환 그림을 생각한다.

다섯 보조정리는 위 그림에서 다음 조건들이 모두 만족될 때 성립하는 정리이다.

만약 위의 조건들이 모두 성립한다면, 가운데 세로 방향의 사상 ''n'' 역시 동형 사상이 된다는 것이 다섯 보조정리의 내용이다.

4. 2. 뱀 보조정리

아벨 범주(예: 아벨 군의 범주 또는 주어진 체 위의 벡터 공간의 범주)에서 다음 가환 다이어그램을 생각하자.여기서 각 행은 완전열이고, 0은 영 대상이다. 그러면 사상 ''a'', ''b'', ''c''의 커널과 코커널을 연결하는 다음과 같은 완전열이 존재한다.

:

또한, 만약 사상 ''f''가 단사 사상이라면 사상 역시 단사 사상이 된다. 비슷하게, 만약 사상 ''g''가 전사 사상이라면 사상 역시 전사 사상이 된다.

4. 3. 지그재그 보조정리

대수학과 위상수학에서 흔히 다루는 상황 중 하나로, 세 개의 사슬 복합체 와 그 사이의 두 사상 으로 구성된 삼중항이 있다. 이를 '''완전 삼중항''' 또는 '''사슬 복합체의 짧은 완전열'''이라고 부르며, 다음과 같이 표기한다.:

이는 모든 자연수 ''n''에 대해 다음 수열이 아벨 군의 짧은 완전열임을 의미한다.

:

즉, 각 ''n''에 대해 사상 ''f''''n''은 단사 함수이고, ''g''''n''은 전사 함수이며, ''f''''n''의 상 (image)이 ''g''''n''의 핵 (kernel)과 같다 (Im ''f''''n'' = Ker ''g''''n'').

호몰로지 대수학의 가장 기본적인 정리 중 하나인 '''지그재그 보조정리'''(zigzag lemma)는 이러한 사슬 복합체의 짧은 완전열이 주어졌을 때, 호몰로지 군들 사이에 '''긴 완전열'''이 존재함을 알려준다.

:

이 긴 완전열에서 은 각각 사슬 복합체 의 ''n''번째 호몰로지 군이다. 사상 와 는 원래 사상 ''f''와 ''g''로부터 유도된 준동형사상이다. 은 '''연결 준동형사상'''(connecting homomorphism)이라고 불리며, ''f''와 ''g''에 의해 결정된다. 이 연결 준동형사상은 ''n''번째 호몰로지 군 과 (''n''-1)번째 호몰로지 군 을 연결하는 역할을 한다.

지그재그 보조정리는 대수적 위상수학에서 중요한 도구로 사용되며, 대표적인 예로 마이어-비토리스 수열과 상대 호몰로지의 긴 완전열이 있다.

5. 응용

호몰로지 대수학은 대수적 위상수학에서 비롯되었으며, 이 분야에서 매우 중요한 역할을 한다. 또한, 위상 공간 외에도 층, 군, 환, 리 대수, C*-대수 등 다양한 수학적 대상에 대해 호몰로지와 코호몰로지를 정의하는 데 사용된다. 특히 층 코호몰로지는 현대 대수기하학 연구에 필수적이다.

호몰로지 대수학의 핵심 개념 중 하나는 완전열이며, 이는 실제 계산에 유용하게 사용된다. 고전적인 도구로는 유도 함자가 있으며, 대표적인 예로 Ext와 Tor 함자가 있다. 계산을 위한 또 다른 중요한 도구는 스펙트럴 열이다.

호몰로지 대수학을 통일된 기반 위에 두려는 여러 시도가 있었다.

- 카르탕과 에일렌버그는 1956년 저서 "호몰로지 대수학"에서 사영적 및 단사 가군 분해를 사용했다.

- 알렉산더 그로텐디크는 1957년 도호쿠 논문에서 아벨 범주 개념을 도입하여 (아벨 군의 층을 포함하여) 접근했다.

- 그로텐디크와 베르디에는 유도 범주 개념을 발전시켰으며, 이는 많은 현대 이론에서 사용되는 삼각 범주의 예시이다.

또한, 첫 번째 코호몰로지를 토르서로 확장하여 갈루아 코호몰로지 등에서 중요한 역할을 하는 '비가환' 이론을 연구하려는 시도도 있었다.

참조

[1]

서적

History of Topology

[2]

서적

History of Topology

Elsevier

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com